融入思政元素的商事法律應用課程改革實踐與探索

作者:馬芳琴

發布時間:2020-12-08 10:38:42 來源:陜西教育報刊社

[摘 要] 商事法律應用作為西安歐亞學院商科的平臺課,致力于培養非法學專業學生的“法商”思維,提升學生法律素養。在課程思政的大背景下,該課程組嘗試將思想政治教育的元素融入專業課程教學中,彌補思想政治教育中法律知識教學的有限性,使法律教學內容更加深入、全面、有針對性,而且充分體現了學科交叉的特點,有利于培養恪守職業道德、德法兼修的商科專業人才。

[關鍵詞]課程思政 教學改革 育人體系

課題:西安歐亞學院2017年重點課程階段性研究成果(課題編號:2017KC021)。

2016年12月,習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上強調,高校思想政治工作關系高校培養什么樣的人、如何培養人以及為誰培養人這個根本問題。要堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人,努力開創我國高等教育事業發展新局面。習近平總書記指出,要用好課堂教學這個主渠道,思想政治理論課要堅持在改進中加強,提升思想政治教育親和力和針對性,滿足學生成長發展需求和期待,其他各門課都要守好一段渠、種好責任田,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應。由此,我國的思想政治教育工作邁入了課程思政的新時代。

商事法律應用作為西安歐亞學院商科專業開設的一門法律課程,旨在提升商科專業學生的法律素養,訓練商科學生的“法商思維”。將思政教育全程融入專業教學,秉承“全員育人、全程育人、全方位育人”的“三全育人”教育理念,克服傳統思政教育方法單一、實效性不夠、教育體系孤島化等問題,協同思政課程的“顯性思政教育”與專業課程的“隱性思政教育”功能,實現了知識傳授、能力培養與價值引領的統一。基于此,商事法律應用課程組深挖課程中的思政元素,充分發揮課程育人的功能。

明確教學目標 重構課程體系

商事法律應用作為商科專業的平臺課,課程目標需要圍繞商科專業的人才培養目標予以明確。基于課程育人的理念,課程組深入學習關于“課程思政”的內涵,以法律專業技能知識為載體,加強大學生思想政治教育,具有強大的說服力和感染力,有助于最大化地發揮課堂主渠道功能,將思政元素充分融入到課程規劃和課程設計中,培養德法兼修的商科專業人才。

1.課程培養目標

商事法律應用作為面向非法學專業學生的平臺課程,結合商科各專業的人才培養目標,旨在加強商科學生對商事法律的基本知識、基本原理的認知,引導學生通過學習商事法律的基本理論,學會利用所學的法律知識和法律思維分析現實的商事法律案例,并嘗試解決商業活動中的法律糾紛,提升商科專業學生的法律素養和法律思維能力。

2.深挖課程內容與思政內容的契合點,進行課程體系的重構

商事法律應用課程組結合法律課程教育在課程思政中的作用,凸顯法律課程的價值引領,讓學生能感受到法的正義價值,幫助學生理解商事活動的基本規則,將社會主義核心價值觀中的民主、和諧、自由、平等、公正、法治、誠實、守信等內容與商事法律課程進行有效銜接。學生在對課程內容進行學習的同時,教師潛移默化地將社會主義核心價值觀與課程的關聯點巧妙地結合,引導學生樹立正確的人生觀與價值觀,實現培養恪守職業道德、德法兼修的新時代職業人目標。

3.在內容設計上堅持以學生為中心的理念,增強學生學習的獲得感

在課程設計中運用反向課程矩陣設計法進行教學過程設計,教師依據教學目標思考學生如何進行有效學習、如何確認學生掌握了課程內容、如何評價學生的學習效果,然后思考應該采取何種教學方法和教學手段開展教學,以達到預期的課程目標,將課前、課中與課后的學習設計成為一個統一的整體,在這個過程中確保讓學生頭腦與身體“動”起來,確保學生有效參與課堂教學,最終實現課程思政教學目標。

創新教學方法 優化教學設計

在進行課程改革之初,商事法律應用課程組對傳統的法律類課程教學情況進行了調研,發現以往的法律課程教學相對保守,以教師講授為主,學生只是被動進行聽和記,同時因授課時間限制和師生數量比例懸殊,教師在課堂上很難針對教學內容展開充分的交流與討論,導致學生的注意力難以保持長時間集中,教學效果并不理想。因此,課程組在進行課程改革的過程中十分關注教學手段和教學載體的創新。

1.創新師生互動模式

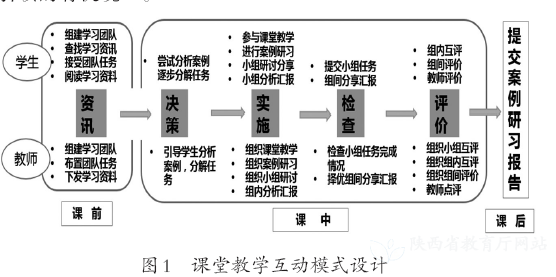

在課程教學中嘗試構建“民主、和諧、互助”的教學模式(如圖1),將學生引入“熟悉又陌生”的教學情境,讓學生保持全程參與,使知識和情感融為一體。具體來說,課前教師下發學習任務單,學生需要在課前完成相關內容的預習或資料閱讀,課中通過教師講授、學生案例研討、小組分享、課中測試等完成課程學習,課后學生通過提交案例研習報告、學習筆記、單元測試等鞏固所學內容。通過相關法律文書的撰寫、案例模擬等逐步實現學生法律思維和法律素養的提升。同時通過課程整體的評價機制,實現課程從知識傳授到價值引領的有機統一。

2.融入具有思政元素的真實案例

在課程教學中,商事法律應用課程組建立了用于教學的案例庫,這些案例大部分來自于真實的法律實務。在授課中,教師從案例庫中抽取具有“思政元素”的案例或者深挖原有案例中的“思政元素”,讓學生通過情景模擬或小組研討的方式加深對案例的研究,一方面,讓學生對于法律知識有更加深刻的體驗,提高學生的學習興趣;另一方面,在這些鮮活的案例面前引發學生對公平、誠信、平等、自由等價值觀的思考,從而引發學生對于人生價值的思考。比如,在講授合同法部分,通過讓學生模擬合同訂立的過程,體驗合同訂立的基本要件以及要約邀請、要約、反要約、承諾等合同訂立的基本法律環節,同時觀看視頻、查閱資料理解契約精神中的契約嚴守、契約公平、契約自愿等基本的內涵,實現教學目標。

3.依據“大課堂”理念,有機融合課堂教學與非課堂教學

為了充分發揮課堂教學的效果,實現學以致用,課程組利用“大課堂”的理念,在課堂教學的基礎上,采用多種非課堂活動,提升學生學習效果。例如在課程教學過程中引入專家學術講座,邀請行業資深的執業律師和知名法學家為學生進行法律應用的解讀,拓展學生視野,激發學生興趣,引發學生對社會現實問題的思考。同時組織學生參加法律宣傳、案例觀摩、經典案例分享活動,提升課程教學效果和學生學習效果,讓學生在參與互動中實現自我更新、自我完善,樹立公平正義的法律價值觀,提高綜合素養,實現全面發展。

提升教師教學能力 加強師德師風建設

1.堅持學習,提升專業課教師的思政教學能力

要實現商事法律應用課的“課程思政”改革目標,打造精品課程,達成既教書、又育人的雙重目標,就需要專業課教師不僅要精通自己的專業,還需要有扎實的馬克思主義理論功底和相關知識的遷移能力。專業課教師要切實提高自身的思想政治理論水平,加強思想政治理論學習,才能依托自身專業充分發掘法律知識背后的價值考量、人性關懷、制度定位、傳統文化及立法背后的法律邏輯,充分引導學生了解我國在不同時期下不同的立法背景,在遇到現實的案例時才能從不同角度進行分析判斷,幫助學生樹立制度自信與文化自信。只有這樣,教師從事融入“思政”元素的專業課程教學才能駕輕就熟,才能夠實現法律課程知識性和思想性、科學性和政治性的統一。

2.共享互惠,建立教師之間的定期交流研討機制

課程改革必須依靠優質的教師資源,商事法律應用課程組建立之初就是一個具有法律教育背景的跨專業授課團隊。為了實現課程組的專業融合,提升授課質量,課程組建立了定期的研討機制,每周進行集體備課,學習課程建設相關理念,深入探討教學內容及教學設計,進行教學觀摩與分享,并邀請思政課教師參與課程研討,使法律課教師能夠與思政課教師實現教學研討的連通,建立能夠進行共享的教學案例庫,打造通專融合的教師研討機制,實現法律課程教學的思政功能。

3.言傳身教,加強教師師德師風建設

教師不僅是知識的傳播者、智慧的啟迪者、人格的影響者,也是道德的實踐者和示范者。師德師風直接影響教育行風,關系教育形象,關系受教育者健康成長。作為教師,不僅要有專業能力和教學能力,而且要在教學態度、教學投入、言談舉止、身體力行等方面綜合提升,時刻提醒自己的言談舉止。教師自身的道德修養和師德水平高了,學生們自然就會“親其師,信其道”,然后“敬而受教”。青年學生處于人生的成長期,關注社會熱點,也容易受到非理性輿論的負面影響,這就更需要教師帶頭踐行社會主義核心價值觀,堅持有形的言傳與無形的身教,增強學生的理想信念,樹立自己的職業理想與職業道德,提高學生對輿情的理性分辨能力。

商事法律應用課程在建設中奉行專業為體、思政為魂的原則,同時在日常教學中不斷提高商科學生的思想政治理論水平與道德情操,以實現課程德法兼修的人才培養目標。

參考文獻:

[1]尚蘇影.融入“思政”元素的行政法課程教學改革對策研究[J].教育教學論壇,2020(12).

[2]馬麗欣,李麗昕.高校財經法律類“課程思政”建設探討[J].現代商貿工業,2020(6).

[3]王開宇.財經高校非法學專業經濟法“課程思政”改革探析[J].吉林廣播電視大學學報,2019(5).

[4]趙炬明,高曉卉.論大學教學研究的科學化、學科化與專業化[J].中國高教研究,2018(11).

作者單位:西安歐亞學院

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載