忻東旺與“小人物”精神

作者:繆沁蕓

發布時間:2021-04-01 15:20:24 來源:陜西教育(高教)

[摘 要]“藝術沒有精神力量的支撐,技藝也必將衰竭。”忻東旺在他短暫的一生里創作出了大量的“小人物”作品,并且他的作品大多都是通過對現實生活中“小人物”精神面貌的刻畫來支撐著整個畫面的,“小人物”精神同時也是一種化悲痛為動力的精神力量。在創作的道路上,忻東旺沒有放棄自己,他通過不斷努力最終實現了自己的人生愿望,而他作品里傳達出的這種永不放棄的“小人物”精神在當今社會也是極為重要的。文章在對忻東旺繪畫作品中“小人物”精神的產生與體現進行細致分析之后,提出了不同的觀點,希望忻東旺繪畫中的“小人物”精神能得到延續與發展。

[關鍵詞] 忻東旺 “小人物” 時代精神

“小人物”精神的產生

談“小人物”精神時,我們就會想到忻東旺,作為中國當代新寫實油畫的代表人物之一,其作品傳達出一種強烈的人性關懷精神,也就是人們常說的“小人物”精神。忻東旺1963年出生于河北省張家口康保縣忻家坊村,2014年1月因淋巴癌去世。忻東旺小時候就自學繪畫,當過民間畫匠,在山西煤礦做過臨時工,還在印刷廠當過設計員,而在這些時間段里,忻東旺一直堅持學習相關的繪畫知識,1986年忻東旺考入山西晉中藝術學校,才算是開始正式的藝術學習之旅。

忻東旺從一位“小人物”到清華美術大師,他經歷了諸多的苦難。經過他自己持之以恒的努力,他把自己對社會生活的細致觀察,再結合他自身的切身體會,用畫筆將鮮活的“小人物”精神融入進了自己的作品之中。忻東旺繪畫中的“小人物”精神在他的作品《誠城》里得到了淋漓盡致的展現。1995年,忻東旺創作《誠城》,“誠城”就是誠心誠意成為城里人,從這個作品里我們可以看到忻東旺對“小人物”精神的歌頌。《誠城》的畫面中央緊湊地描繪著幾個“農民工”,他們集中坐在顏色各異的編織袋上,畫面上方還有一根扁擔,扁擔在整個作品中起著平衡支撐的作用,象征著生活的責任與擔當,人物后方描繪著萬里長城的一角,這也是與題目“誠城”中的“城”相呼應的,從中也映射出了忻東旺內心對城市的一種向往。畫面中左下角身著綠色上衣的男子眉頭緊鎖,露出的白齒帶著一絲苦味的笑,他雙臂環著,我們可以看出,他對未來表現出的是一種焦慮和不安,這種緊張的情緒和他暗紅色的襪子也是相呼應的。他旁邊的男子給我們的感覺是他的內心是比較平靜的,他面頰泛紅,眼神里滿是誠懇的光。畫面中央的男子斜著眼睛望向前方,表情嚴肅,好像在思索著什么重大問題。另外一個頭戴八角帽的男子一手夾著煙,一手緊握,雙腿交叉,腳上穿著布鞋坐著,此時右下角蹲著的男子看著他,兩人似乎正在交流著一些日常的瑣事。

事實上,我們在日常生活中隨處可見這些平凡的“小人物”,而他們也多是為人們所忽視的,但忻東旺的畫作卻給我們呈現出了這些平凡的“小人物”身上不平凡的精神力量。隨著城市的不斷擴大,越來越多的農村人口向城市遷徙,他們為了實現自己的愿望背井離鄉,而這也體現在他們身邊攜帶的行囊上,因為行囊里面裝載著他們的根。這些處于城市邊緣的“小人物”,由于教育資源與社會經濟等方面的原因,權利與精神價值的表達處于一種沉默的狀態。“小人物”是對在城市里謀生的他們的一個統稱,而“農民工”這三個字在忻東旺的心里是五味雜陳的,因為他對這個并不陌生,那原本也是他曾經的身份,也正是因為他曾經的生活背景,所以當他看到這些“小人物”的時候就會產生強烈的提筆作畫的動力。忻東旺在《誠城》的創作自述中說,藝術在某種意義上是一種隱私,它難以言說,一些非常熟悉的人常常觸動我畫畫,那是一種莫名的感覺,似乎是一種矛盾的力量在吸引我的同時還產生了一點使命感。仔細品味忻東旺的話,我們不難看出忻東旺繪畫中“小人物”精神的產生是由內而外散發出來的,是他從自身所熟悉的經歷中帶著使命感創作出來的,他向世人毫無保留地述說著自己,同時也讓有著同樣人生經歷的人在看到畫作時思考自己。忻東旺使人們明白,孤獨艱難痛苦中的掙扎和拼搏也是人生的一種財富,而這種強大的精神財富會深深地觸動我們的內心世界。

“小人物”精神的主要特征

忻東旺作品中的“小人物”是指在眾生中比較突出的一類人,同時“小人物”精神也代表著他們的個人意識與精神。丹納在《藝術哲學》中說,作品的產生取決于時代精神和周圍的風俗。的確,有一種“精神的”氣候,就是風俗習慣與時代精神,其和自然界的氣候起著同樣的作用。隨著時間的推移變化,我們從社會結構的文化發展上來看,在封建社會里,“小人物”精神表現出的是一種對宗教或統治者的崇拜。經過戰爭與社會形態的轉變,在資本的掠奪與財富的積累過程中,工業的快速發展使“小人物”精神如同卓別林演的電影《摩登時代》中的工人查理一樣,在生存的邊緣積極向前,而這時候的“小人物”精神不再崇拜宗教或統治者,而是將重點放在了自身的發展與個人的理想之中,這一階段的“小人物”精神和忻東旺作品中的“小人物”精神是比較接近的,即善良、苦中作樂、永不放棄的精神品質等,所以在忻東旺的畫中,“小人物”精神同樣也是風俗習慣與時代精神的綜合體現。

丹納在論述精神氣候對藝術品的影響時,總結出了三種精神時代:悲傷為主的精神時代、快樂的精神時代、悲傷與快樂共存的精神時代。根據丹納的這個總結,我們可以看到以悲傷為主的精神時代更符合忻東旺繪畫中的“小人物”精神。即悲觀絕望占優勢的精神狀態。這個假定并不武斷,“只要五六百年的腐化衰落,人口銳減,異族入侵,連年饑饉,疫癘頻仍,就能產生這種心境……我們來看看這種精神狀態,連同產生這精神狀態的形勢,對當時的藝術家起著怎樣的作用。”我們可以這樣理解丹納的這一番話語。首先,在這個悲傷為主的精神時代,忻東旺不可能脫離群體,他同大多數人一樣,也要經受貧窮與痛苦的折磨,為了養家糊口,一個天性快樂的人可能會不像以前那么快樂了,而本性憂郁的人則會變得更加憂郁。其次,忻東旺從小在農村生活,他更加深刻地意識到人的一生會有很多的磨難,而我們要做的就是不斷克服這些磨難。忻東旺遭遇的那些苦難及苦難給他留下的印象,在某種程度上進一步加深了他內心的悲傷意識,但慶幸的是,他是一個化悲痛為精神力量的畫家,他善于辨別事物的基本性格和特色,善于抓住事物的“主要特征”,而悲傷正是精神時代的“主要特征”。最后,忻東旺在這個精神時代中雖然看到了很多的貧窮與悲傷,但是在悲傷的精神時代他也受到了同時代人的影響,周圍的人在精神上給他帶來了一些悲傷的暗示。因此,當他想要表現幸福、快樂的時候,他無法從周圍人那里獲得共鳴,這個時候他只能依靠自己。所以我們從群眾、環境和時代三點要素對忻東旺的影響中看到,忻東旺繪畫中“小人物”精神其實是一種化悲痛為動力的精神力量。

“小人物”精神的時代意義

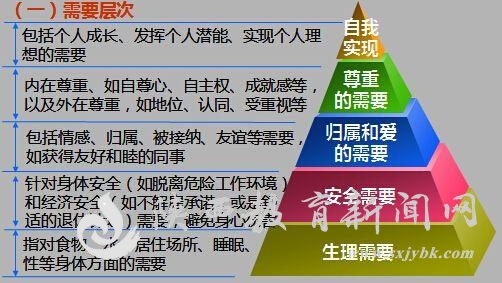

美國心理學家馬斯洛從人類動機的角度出發,在研究了許多歷史上偉人的共同人格特質之后,提出了自我實現理論(見上面的節選圖)。我們拋開外在的身份地位因素,可以發現偉人也是從“小人物”開始慢慢成長起來的,“小人物”精神最終會形成他們的一種內在修養。分析馬斯洛的自我實現理論模型中各種不同的需要層次,除了下層生理需要與安全需要,核心的發展在歸屬和愛的需要及尊重的需要中,而這也是“小人物”精神自我實現的途徑。

忻東旺早期的作品深受懷斯的影響。在懷斯的代表作《克麗絲蒂娜的世界》里我們可以看到,荒涼的草叢里身穿淺色連衣裙的女子背影,其深色的頭發中夾雜著白發,她正堅定地朝著房屋的方向移動,遠處的天空是灰暗的,地面在整體布局中占據了大部分的空間,整幅作品給人一種悲涼和孤獨的感覺。畫中的克麗絲蒂娜由于患有小兒麻痹癥無法行走,她只能爬向自己的家。“身殘志堅”是懷斯本人對這幅畫的詮釋,懷斯這樣評價克麗絲蒂娜:她雖受到身體上的限制,但絕不是精神上的。這句話同樣也表明了“小人物”精神的自我實現來源于歸屬和愛的需要及尊重的需要。在忻東旺的作品《回聲》中我們看到畫面近處來自山區的孩子張著小嘴并緊閉著雙眼,他身邊幾頭臥地的牛正向四周張望,遠處是一片空曠的田野,近多遠少的對比使畫面在總體上能更加凸顯出一種強烈的走出山區的渴望。雖然文化背景不一樣,但美國畫家懷斯和中國畫家忻東旺的精神追求與他們的繪畫實踐及他們所開創出的現實主義題材和寫實畫風,能給我們帶來強烈的精神沖擊,特別是在“小人物”精神表現與自我實現中對理想的渴望之情是殊途同歸的。

站在“兩個一百年”的歷史交匯點,在全面建設社會主義現代化國家新時代里,“小人物”精神仍具有重要的意義。

注釋:

①八角帽:又稱“紅軍帽”,是紅軍的象征,也是紅軍軍裝佩飾最顯眼的部分之一。其帽頂外口呈八角形,下端接有一段落帽邊,前面中間有半月形的帽舌。

參考文獻:

[1](法)丹納:藝術哲學[M].傅雷,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2000.

[2](美)馬斯洛:《馬斯洛人本哲學》[M].長春:吉林出版集團有限責任公司.

[3]忻東旺.審美是一種生命的感動[J].美術大觀,2014(2).

[4]忻東旺.論油畫寫實藝術的精神[J].東方藝術,2003(3).

作者單位:西安美術學院

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載