小學數學教學中發展學生模型意識的探索與實踐

作者:■文/楊曉燕

發布時間:2024-05-09 15:23:35 來源:陜西教育·教學

本文系陜西省“十四五”規劃課題《小學數學課堂教學中發展學生模型意識的實踐研究》研究成果,課題編號:SGH21Y0782。

模型思想是數學三大思想之一。《義務教育數學課程標準(2022年版)》將模型意識作為核心素養的主要表現之一。史寧中教授認為,數學模型構建了數學與現實世界的橋梁,借助數學模型使數學回歸現實世界。在當前的教學實踐中,我們發現教師對于數學建模的理解較為模糊,對模型思想的階段性要求界定不清楚,忽略了模型意識的教育價值。為了落實新課標理念,改變學生的學習方式,我們以課題為抓手,進行了實踐和探索。

一、發展學生“模型意識”的課堂教學實踐

我們在“問題情境—建立模型—求解驗證”的數學建模要求基礎上,緊緊圍繞“模型意識”的發展,探索形成了“四步六環”教學模式,即“提問、分類、建模、應用”四步,“創設情境—提出問題—數學表達—分析解決—檢驗模型—拓展完善”六環。這六個環節相互聯系、相互依存,形成一個動態的學習過程,在這樣的學習中,學生感悟模型的普適性,經歷數學建模的過程,提高解決問題的能力,發展數學核心素養。

二、聚焦“真實性學習”,發展“模型意識”的教學策略

真實性學習指向培養學生解決真實問題的素養,而發展模型意識的教學也是一個遷移和運用新知識解決現實世界問題的過程,在這個過程中,學生實現知識的高通路遷移。基于以上思考,我們聚焦真實性學習,形成了發展學生模型意識的課堂教學策略。

1.設計真實情境,感悟數學模型

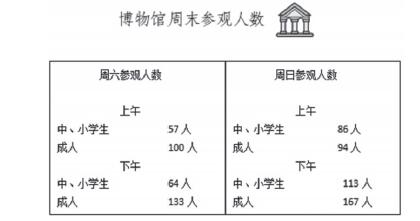

在教學中,教師應創設真實情境,引導學生從具體的情境中抽象出數學問題,嘗試運用數學的知識與方法解決問題。在此基礎上,再回到現實情境中解決新問題,檢驗并解釋結果的實際意義。北京某教師在“加法模型”的教學中,設計了這樣的情境:上課伊始,出示周末參觀博物館人數的信息,見下圖。

這是一個現實場景,教師讓學生針對這個現實場景進行提問,激發他們強烈的探究欲望,讓其感受到一個現實情境可以引伸出很多數學問題。在形成數學表達的過程中,學生能體會到數學模型的概括性和普適性。

當然,情境的創設也要根據教學內容兼顧學生的認知特點,盡可能豐富,通過多樣化的情境讓學生用數學語言表達,并創造各種機會引導學生表達,從而加深學生對現實世界與數學世界的理解。

2.利用典型實例,發展模型意識

新課標提出常見的數量關系:總量=分量+分量、總價=單價×數量、路程=速度×時間,把這些作為典型模型,幫助學生更好地感受模型的普適性。

以“路程、速度與時間”這節課為例,教師引導學生比較兩位運動員誰跑得快。在具體問題的基礎上,鼓勵學生討論如何刻畫“快慢”,體會“快慢”與路程、時間有關,“快慢”是由路程和時間這兩個量決定的,通常用表示單位時間的路程來刻畫;最后,讓學生用“路程=速度×時間”以及“速度”講故事,這樣的專題教學能夠發展學生的模型意識。

3.融合“四基四能”,增強模型意識

數學建模是一種特殊的問題解決。在課堂上通過具體的教學活動,將模型意識與其他數學思想有機融合,也是我們提出得與“四基四能”有效結合。比如,要繪制實物模型的設計圖,只有基于正反比例概念的理解,才能選擇適當的比例尺,并確定數學模型:實際距離×比例尺=圖上距離,然后測量實物尺寸,算出圖上尺寸。

為了兼顧學生的思維特點,在發展模型意識的教學中,教師不僅要融合“四基四能”的落實,還要和幾何直觀、符號意識、數據意識結合起來,以此增強學生的模型意識。

4.開發主題活動,凸顯數學應用

教師要結合生活現實,有意識開發跨學科主題活動,豐富學生對數學應用的認識,讓學生經歷綜合運用知識和方法解決問題的過程,進而感受數學模型的重要價值。

“運動總成績排序”的現實模型是學生比較熟悉的,教師可以設計“運動成績排序”的跨學科主題活動。體育教師可利用課堂時間,組織學生完成三個運動項目的測試,并統計成績(以小組為單位,記錄組內學生的項目成績)。通過計算,確定組內三項運動總成績的名次。學生在對成績進行排序的過程中,得到多種建模假設和數學模型,在發展模型意識的同時,發展了數學應用意識。

在課題研究過程中,相關專家的指導和引領給了我們深刻的思考和啟發,催生了課堂教學的變化,讓我們感受到了真實性學習的發生。

作者單位 西安市未央區阿房路三校

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載