西安電子科技大學 段寶巖:做學生為學、為事、為人的大先生

發布時間:2024-09-02 14:36:02 來源:陜西教育新聞網

心懷“國之大者”是旅歐學成之際,舍異域橄欖枝的眷眷歸國之心;是四十七年持恒深耕西部教育,不舍三尺講臺的諄諄報國之心;是身為“大國工匠”在小學科帶出一支隊伍,為大國重器保駕護航的殷殷強國之心;是作為幾代西遷人的一分子以及踐行“西遷精神”的杰出代表,退而不休仍舊老驥伏櫪,持續堅守在新時代立德樹人第一線的拳拳愛國之心。—— 題記

段寶巖,中共黨員,西安電子科技大學教授,教育部機械專業教學指導委員會副主任,中國工程院院士,是我國享有盛譽的電子機械專家,是中央六部委聯合頒發的全國留學回國人員成就獎的獲得者,更是國家科技進步一等獎、國家級教學成果二等獎獲得者。他長期致力于電子機械學科發展,開辟了電子裝備機電耦合研究的新領域,在尖端人才培養、科研團隊建設等方面辛勤耕耘,傾注了無數心血,取得了令人矚目的成績。

扎根西部沃土半世紀,青絲華發,踐行報國初心

先生之大,大在品德。品德之大莫過于一個人身上的家國情懷。對祖國和土地的無限熱愛構成段寶巖持續一生的信仰之基,這讓他在每一個重大關口都能做出正確的抉擇。1994年10月,段寶巖以出色的成績完成了在英國利物浦大學為期三年的博士后研究。其以“應變能密度分布函數”這一嶄新概念巧妙地將極大熵理論和天線結構拓撲優化聯系在一起的創造性做法引起了國際同行的矚目,英國利物浦大學和日本北海道工業大學很快伸來橄欖枝比國內優渥的生活擺在眼前,段寶巖毅然決然地選擇返回祖國,投身民族復興的偉大實踐。

他說,“論工作環境、個人待遇,我的母校同英國利物浦大學確實無法相比。但我的根在中國,我的親人在中國,我的事業在中國。祖國建設迫切需要我,我怎能辜負祖國親人的一片苦心呢?”

段寶巖品格深處的光輝在他的導師、我國著名的電子機械專家葉尚輝教授眼里看得格外清楚,他堅信這是一個德才兼備、對國家發展將大有裨益的青年。三年前,也正是他果斷地選擇作為其公派出國留學的擔保人。

他相信:自己的學生一定會回來報效國家!

段寶巖是新中國成立后出生的一代新人。生在紅旗下,長在新中國。1974年,作為知識青年上山下鄉,還在海河治理工地上參加勞動的他,堅信建設國家沒有科技知識怎么能行!白天的勞動再辛苦,他每天晚上都要借著微弱的燈光溫書,有時候累到極點以至于抱著書本沉沉睡去。

勞動生活鍛煉了他的體格,農村生活錘煉了他的意志,1977年12月11日,冀中平原大雪,段寶巖騎著自行車趕往20公里外的考點完成了高考。翌年3月,他順利被西北電訊工程學院(西安電子科技大學前身)錄取,從此踏足西部的廣袤國土,扎根西北再未離開。

1994年,剛剛歸來不久的段寶巖就與中國天眼——FAST項目不期而遇。此時,項目因饋源艙及其支撐結構系統到了還能不能往前推的轉折點。如果參照美國阿雷西博望遠鏡的做法,按照FAST的口徑,饋源艙將由前者的千噸級上升到逾萬噸的境地,這是一個無法想象更無法承載的數字。

段寶巖深知這個項目對于國家的意義,他更深知沒有現成的樣本可依,在無人區探索的艱難。上世紀五十年代,他的導師從清華大學畢業后輾轉來到大西北,這一待就是一輩子。他身上最大的底色就是為國家振興雖千萬人吾往矣的膽氣與丹心,正是這份為國奉獻的肝膽最終成就了其電子機械大師及天線結構設計泰斗的師者人生,為國家培養了眾多德能并舉的領軍人才,段寶巖便是其中有代表性的一個。

“從跟著我的導師葉尚輝教授走上科研道路開始,他就教會了我不畏懼任何艱難險阻,只要國家需要,再困難再復雜也要頂著壓力上,要敢啃別人不敢碰的硬骨頭精神。”

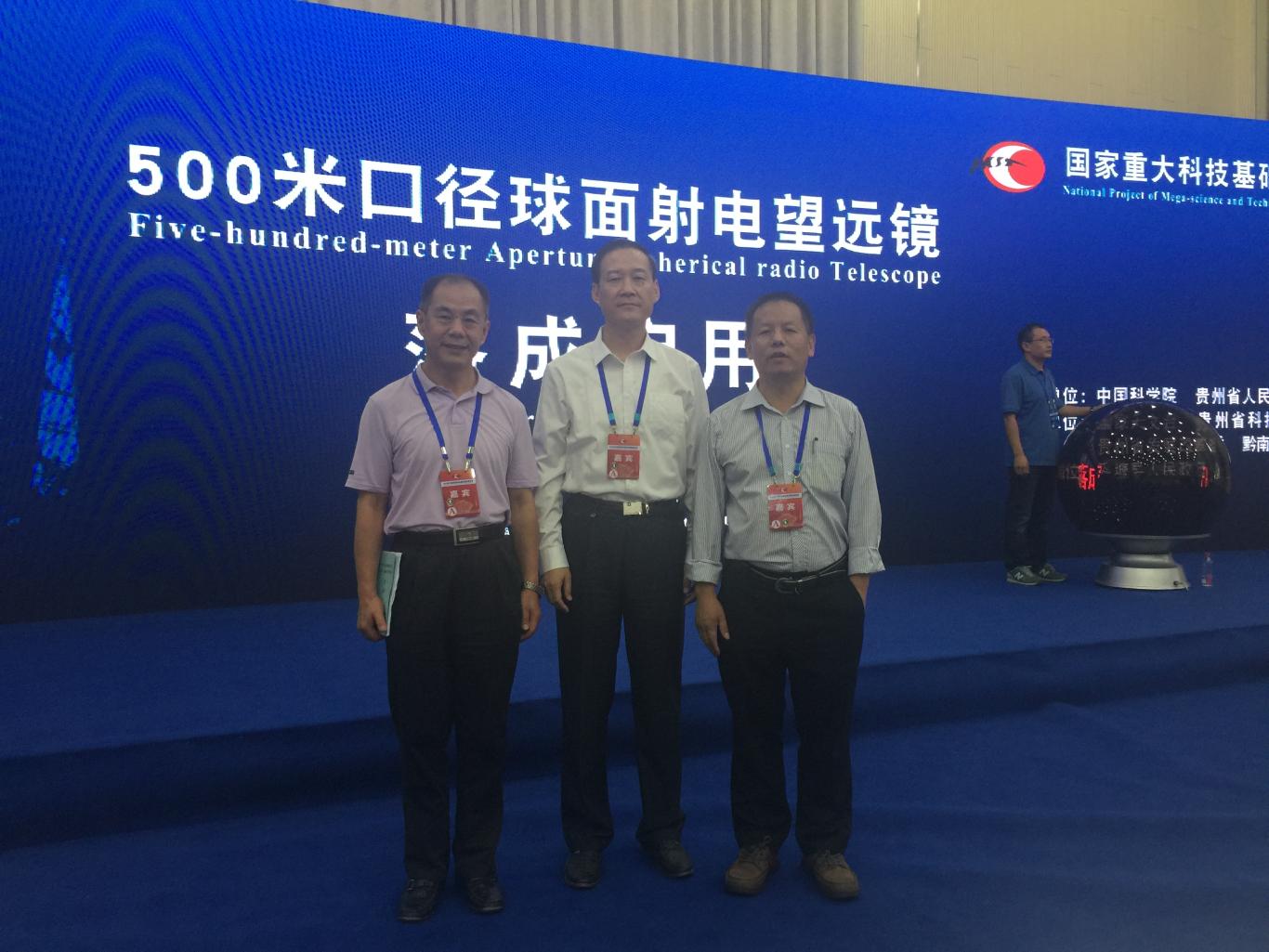

段寶巖成功了。他頂著巨大壓力創造性地在世界范圍首創的“輕型索拖系統”將這一數字降低到整個科學界都不可思議的30噸。自此,中國FAST項目終于“輕舟已過萬重山”,在2020年,阿雷西博轟然倒塌之后,成為地球上“人類之眸”的碩果僅存,也成為中國科技力量快速崛起的歷史見證與現實縮影。

多年后,這一系統被總結成FAST三大創新中最為關鍵的一個,具有顛覆性,被譽為“變格式創新”。FAST項目也成為段寶巖“機電耦合”設計理論第一個經典的實證,從此,嫦娥計劃、神舟系列載人飛船、國產主力戰艦,以及宇宙深空探測等國家重大工程,人們不斷地在一個又一個大國重器的研發現場看到段寶巖這位為它們裝上“千里眼”和“順風耳”的人。段寶巖也因其對國家的重要貢獻入選35人中國大學校友“大國工匠”名單。2003年,他被中組部、中宣部、中央統戰部、人事部、教育部、科技部等中央六部委聯合授予“全國留學回國人員成就獎”,成為建國以來逾30萬公派留人員的杰出代表之一。

西安是新中國成立后,從無到有,按照國家戰略布局發展起來的幾大中國科教重鎮之一。中華兒女中數以十萬計的科技教育工作者在不同年代響應國家號召,奔赴西北,建功立業,成就了今日西安繼北京、上海、粵港澳大灣區之后全國第四個“雙中心”(綜合性國家科學中心和科技創新中心)城市的卓越地位。

2019年,在建國七十周年到來之際,西安市從高校及科研院所遴選了50名踐行“西遷精神”的優秀代表隆重表彰。他們以其高水準的道德修養及高深的學問修為和公認的突出貢獻成為被社會尊重的模范,段寶巖作為高校教師代表赫然在列,名至實歸。

在段寶巖心目中,國家是他內心最深處永遠的牽掛。從1977年來到西安至今,他已經在祖國的大西北學習、生活和工作了近半個世紀,燃燒了熾熱的青春年華,四獲國家科技進步獎,四次登上人民大會堂領獎臺,在解決了一個又一個電子機械領域卡脖子的難題的過程中,不斷實現著報效祖國的夢想,更親眼見證、親身經歷、深度參與著國家走向富強的歷史進程。

堅守三尺講臺主戰場,立德樹人,永葆師者本色

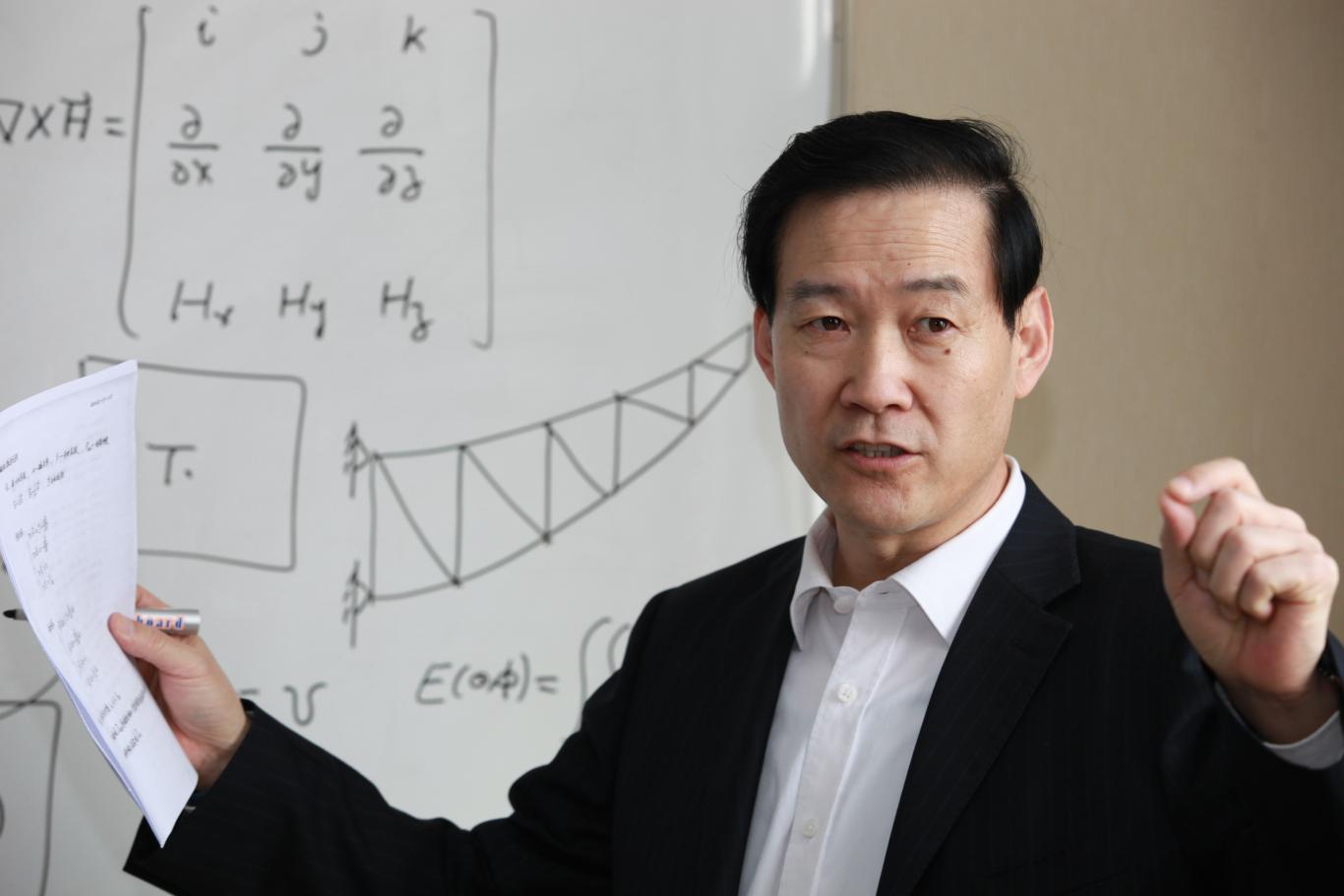

先生之大,大在育人。育人之大既要有學問之厚,又要能躬身示范。總書記在人民大學考察時這樣勉勵全國廣大教育工作者,“對教師來說,想把學生培養成什么樣的人,自己首先就應該成為什么樣的人”。段寶巖深諳講臺與國運的密切關系,更清楚言為士則,行為世范與立德樹人、桃李芬芳的前后因果。他常說:“祖國要強盛,民族要富強,必須培養和造就一大批有理想、有道德、有文化、有紀律的共產主義‘四有’新人。”

多年來他始終堅守在教育教學第一線,讓自己的課堂既有學問的深度與廣度,又有家國情懷的厚度與溫度。近年來他堅持為全校本科生做“開學第一課”導航報告,用技術報國的親身經歷激發學生獻身科技創新的家國情懷和使命擔當。他為本科生開設的《電子機械科學與技術導論》一直是學生激烈爭選的課程。他扎實推進“三全育人”的全面落實并牽頭榮獲2021年陜西省教學成果特等獎。此外,作為《工程優化設計》等研究生課程的主講教師,他融價值觀引領于其課堂中,其鮮明的“課程思政”特色也為青年教師樹立了榜樣,所在的教學團隊榮獲陜西省2020年師德師風示范團隊。2023年,他所領銜的機電科技研究所教師團隊入選第三批“全國高校黃大年式教師團隊”。

段寶巖對學生的嚴苛是出了名的。他不僅多年來保持著給本科生指導畢業論文的習慣,還按照研究生的要求來指導本科生們。而在段寶巖給博士生的論文指導中,留下最多的話是這樣的:創新點不明顯,工作意義高度不夠,成果顯現度不好。他曾說,“博士論文如果沒有幾個月的煎熬時間,那就是白開水,沒有意義。”他鼓勵學生一定要用實驗數據來佐證,并且敢于和國際同行對比。做他的學生,“痛并快樂著”是很多人的共鳴。2022年5月,當博士生錢思浩順利完成畢業答辯準備跟同學們出去慶祝一下的時候,段寶巖叫住了他,“有幾個地方還可以再修改一下”。就這樣他以繼續改論文這種特殊的方式度過了答辯通過之后的第一個夜晚。“字無可增、句無可減”是段寶巖成文的基本標準。

在知識傳授和技能培養之外,段寶巖高度重視青年學生的全面健康成長,努力做好青年學生的人生導師。他多次深入中學舉辦講座,用國家發展的科技成就激勵學生。他積極參與脫貧攻堅和鄉村振興工作,關心貧困地區基礎教育,深入革命老區參與教育扶貧與科普工作。2020年在疫情防控工作中率先垂范,向疫區捐款10000元人民幣。他更是將自己獲得的陜西省最高科學技術獎200萬獎金全額捐贈出來,在學校設立段寶巖科教創新基金,獎掖后學,激勵他們為國家培養更多人才,產出更多創新成果。

從教以來,段寶巖共培養了40名博士、100多名碩士。學生中涌現出10余名長江學者、國家杰青、國家優青獲得者等國家級人才和衛星型號總師等領軍人才。他的辛勤勞動也得到了黨和人民的高度認可,曾被授予全國“五一”勞動獎章、全國勞動模范、全國師德先進個人等稱號。不忘初心、砥礪前行,俯身甘做人梯攀,仰面樂見桃李芳,段寶巖以“三尺講臺系國運,一生秉燭鑄民魂”的堅定步履,辛勤耕耘在教書育人的主戰場,展現了一個共產黨員教師的崇高信仰與初心本色!

鍛造協同育人全平臺,代際賡續,守望逐日星空

先生之大,大在格局。格局之大既要看到現在之實務,更要看到未來之遠途。段寶巖深知,科學研究應面向國家重大需求,要敢于開展前瞻性研究,論文要寫在祖國大地上,寫在歷史的深處。換言之,要發揮產學研用一體化平臺協同育人的環境優勢,于滿足國家需求的過程中,鍛造代際接續的團隊化人才集群。

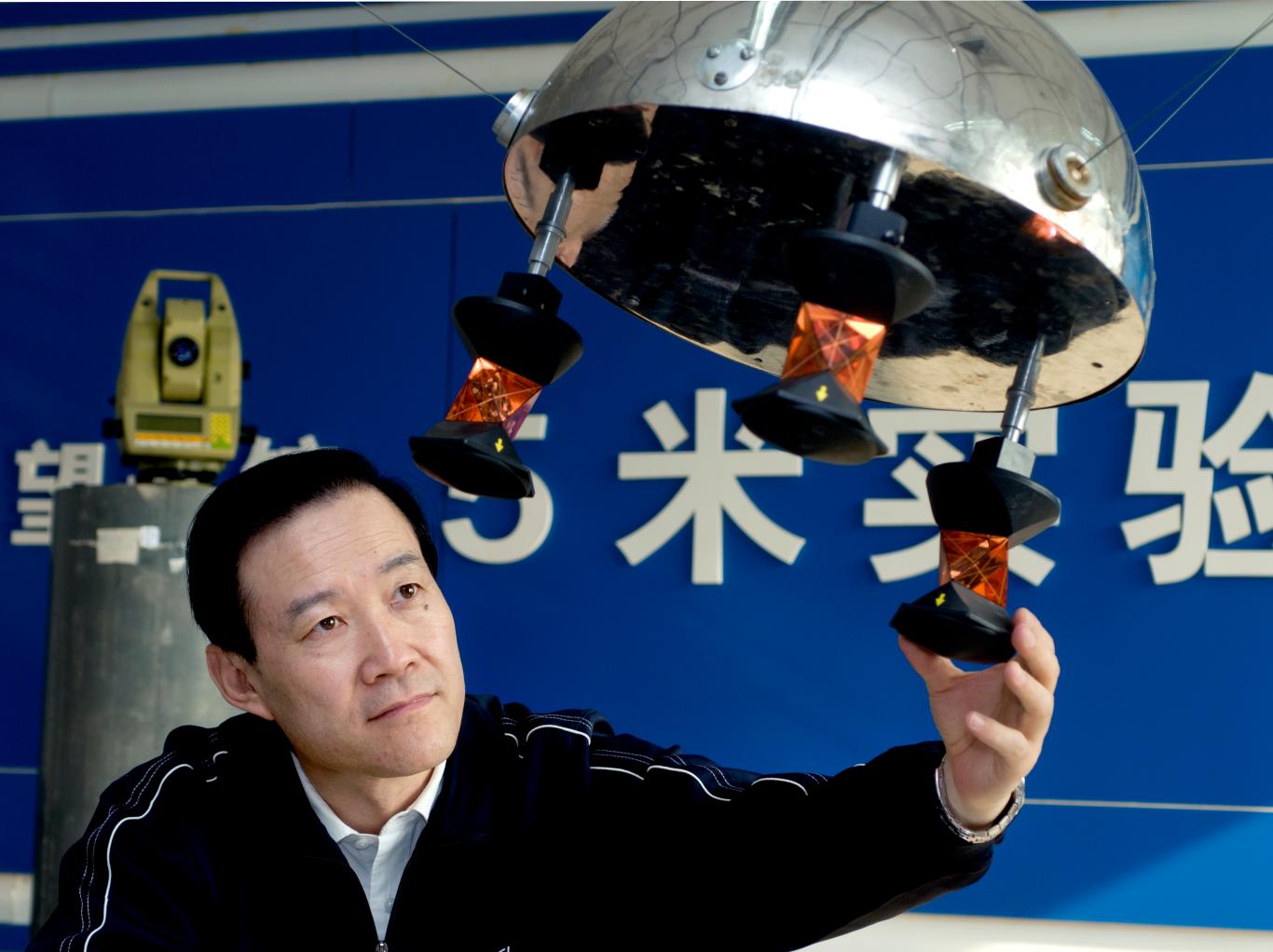

習近平總書記在2019年2月會見探月工程嫦娥四號任務參研參試人員代表時強調:“太空探索永無止境。”作為一名高校教師,段寶巖積極響應總書記關于圍繞“四個面向”開展科學研究的號召,將研究方向瞄準了未來清潔、可持續能源的獲取、傳輸與存儲這一國家重大戰略需求,提出了歐米伽(OMEGA)空間太陽能電站創新設計方案,這個最終定名“逐日工程”的超前研究被列入國家國防科工局“十三五”“十四五”民用航天重點研究項目。全球首個全系統、全能量轉換鏈路的空間太陽能電站地面演示驗證系統已于2022年6月通過國家驗收,中國技術路線圖中的“兩大三小步”邁出關鍵一步。

只問耕耘者從來不缺收獲。近年來,科學中國人、何梁何利科技成果獎、中科院杰出科技成就獎、中國好設計金獎、亞洲結構與多學科優化終身成就獎等獎項與榮譽獎勵著他付出的汗水。修為之深,底蘊之厚是在培養全面成長的人中,作為大先生其內在必有的境界。面對獎項與榮譽,段寶巖顯得低調而慎微。他經常用目標與信仰詮釋功利化之害,在年青人為學、為事、為人上引導他們正確的奮斗觀。他說,“搞科研不是功利性的,不是短期就能取得成果的,是需要靠自己的興趣不斷探索,如果為了盡快拿到項目或者得獎,那就是有目標,沒信仰。目標達到了就“躺平”是不行的,我們一定要有信仰,信仰是長久的,是可以為之奮斗一生的!”

“逐日工程”是段寶巖為國家未來長遠發展打造的“技術工具包”和“人才演兵場”,它為全鏈條全系統所涉及到的技術領域提供了一個齊頭并進的發展環境,利用社會主義集中力量辦大事的體制優勢將組成木桶的“每一根板子”集體推高,追求“共盛一桶水”的理想之境。與此同時,與這樣的理想之境等量齊觀的是段寶巖這位大先生長遠目標的終極考量:人才培養。 學術和科研的攀登是需要一代又一代的攀登者接續發力的世紀工程。基于這樣的認知,段寶巖更加重視新生代人才的成長。師者為梯,未雨綢繆,目光放去五十年之后。

“一代做給一代看,一代更比一代強”這是段寶巖常給學生講的一句話。他是這樣講的,更是這樣做的。這就解釋了一個戰略科學家能夠坐在一塊不知道那里撿來的木板廢料上給學生們現場講解試驗的要領,以及在凌晨時分與年輕人一起去抬幾百斤重的天線的平素之常。學生們被這樣的氛圍深深地影響著,成長著。段寶巖非常注重在本科生中盡早發現好苗子,一旦發現就選入項目組鍛煉,推免直博悉心培養。

不止于嚴苛,更在于全能與梯隊。在全平臺環境下成長的優勢就是能夠在多個子系統的磨合中成長為理論功底與工程水平比翼齊飛的全能型人才。研發團隊在聚光與光電轉換、電力傳輸與管理、發射天線、接收天線以及總控等幾大子系統的聯合操演中一步步走向全能。80后及90后以高達61%的占比凸顯了團隊未來之希望。連參加鑒定會的國內著名院所的總工都不禁感嘆,西電作為一個教學研究單位,其工程完成度之強讓人嘆為觀止。這似乎也為公眾找到了這里培養的人才在行業內廣受歡迎的秘鑰,揮之能來,來之能戰,戰則必勝。這是歷史長河里的紅色基因與現實復興中的國家重大專項需求融合之下,產學研用一體化迸發出的強烈的時代之音——棟梁拔節的聲音!

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載