現狀與對策:大學新生職業生涯規劃認知的調研報告

——以Y大學情況為例

作者:劉 鑫 顧志輝 曾雪晨

發布時間:2024-11-21 16:21:33 來源:陜西教育·綜合

編者按

2023年底,教育部發布《關于做好2024屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知》,明確提出要強化大學生生涯發展與就業指導課程建設,修訂完善課程教學要求。據統計,2024年全國普通高校畢業生人數仍呈上升態勢。數字經濟發展帶來了就業新形勢,而部分高校的“生涯教育”卻缺乏明確的價值觀與發展方向,導致部分大學生生涯規劃意識淡薄,甚至將“職業發展與就業指導”課程視為“水課”。高校生涯教育應從大學新生抓起,把握大學生成長成才規律,將大學生就業工作的核心目標由“就業”轉變為“育人”。本期刊發大學新生職業生涯規劃認知的調研報告,客觀剖析大學新生對職業規劃的認知現狀,探討促進大學生高質量充分就業的可行性路徑。

職業生涯規劃是大學新生入學教育的重要內容,是新生探索自我發展道路、形成正確自我認知的重要途徑。基于對Y大學2023級7597名新生職業生涯規劃前置教育認知的調查發現,當前大學新生對職業生涯規劃普遍還存在不科學性和盲目性。為此,在入學教育中,學校應對大學新生進行認知引導、情感引領和行為引航,引導新生對職業生涯進行自我探索,增強新生對職業生涯的價值認同。

一、問題的提出

2023年8月至2024年5月,教育部和上海市人民政府共同主辦了以“筑夢青春志在四方,規劃啟航職引未來”為主題的首屆全國大學生職業規劃大賽,通過舉辦大賽,努力打造強化生涯教育的大課堂、促進人才供需對接的大平臺、服務畢業生就業的大市場,加強高校生涯教育和就業指導,增強大學生的生涯規劃意識,指導大學生盡早做好就業準備,更好促進高校畢業生高質量充分就業。這體現了大學生職業生涯規劃意識的培養和高校技術技能人才的塑造是國家十分重視的問題,也對高校幫助學生提高職業生涯規劃能力提出了更高要求。

據統計,2024年全國普通高校畢業生總數繼續上升。如此龐大的畢業生群體加之以數字技術為代表的新一代信息技術的快速發展,極大地推動了勞動力市場上的要素組合方式和運行規則的變革。就業壓力加劇已是大學生面臨的現實問題,也是關系國計民生的頭等大事。職業生涯規劃有利于幫助學生探索自身性格和興趣,結合社會發展規律明晰自我定位,確立職業目標。因此,對大學新生開展職業生涯規劃教育是為社會發展培養高質量專業技術人才的需要,也是時代進步的必然要求。

大學新生從以老師督學為主的高中課堂進入到以自學為主的大學課堂,很容易陷入放縱自我、享受自由的狀態,難以清晰地認識到自身的優勢和不足,明確未來的發展方向。學校需要提高新生的職業生涯規劃認知,培養新生的職業生涯規劃意識,促進他們在專業知識、職業能力和人文素質等方面協調發展。

二、大學新生職業生涯規劃認知的現狀

為了解大學新生對職業生涯規劃的認知情況,我們選取Y大學2023級7597名新生參與本次調查。其中男生3874人、女生3723人;理科5658人、文科1939人。調查發現,大學新生在職業生涯規劃的認知方面存在以下問題。

(一)情感與行為相矛盾

“情感是一種主觀感受,它與被動的感官知覺不同,代表著我們對觀察和經歷的情境所做出的反應,能為我們的行動提供動力和指引。”通常來講,人們的行為選擇與自身的情感感受即“我期望獲得的”與“我實際需要的”是一致的,才能更好地增強人們的自我效能感。但通過調查發現,新生對于專業選擇的態度和就業的實際需求是互相矛盾的。

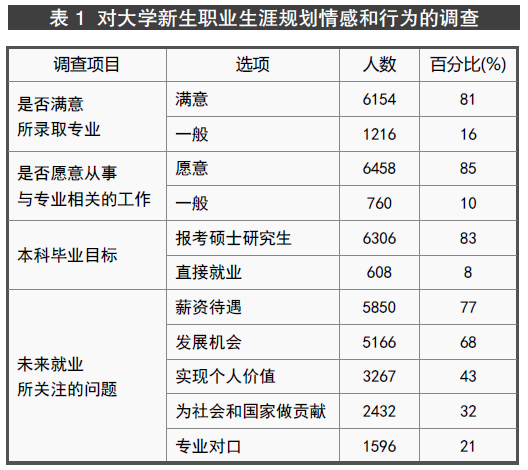

調查結果顯示(見表1),絕大部分新生對自己所選擇的專業表示滿意,也愿意在未來從事與專業相關的工作,但僅有8%的學生選擇在本科畢業后就業,且在就業問題中,受關注最高的是薪資待遇和發展機會,實現個人價值與為社會做貢獻的占比不高,專業對口一項僅占21%。說明新生雖然期望在未來從事與自己所選擇的專業相關的工作,但更需要較高的薪資和良好的發展機會,且為國家奉獻、實現自身價值的觀念相對薄弱。

(二)行為與認知不符

行為和認知是生活中相互聯系、不可分割的兩個方面,“認知是包括大腦在內的身體的認知,是被身體及其活動方式塑造出來的”,行為是對認知所做出的反應和表現,兩者相互影響,相互作用。然而在調查中發現,部分新生職業生涯規劃的行為和認知存在矛盾,“我能干”與“我想干”之間存在偏差。

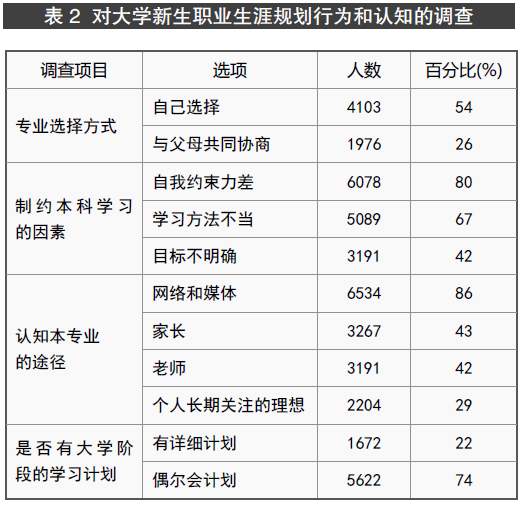

調查數據顯示(見表2),大學新生對本科專業學習的制約因素有比較清晰的認知,在專業選擇上也有一定的自主意識,但仍存在知行不一致的問題。一半以上的新生是自主選擇的目前專業,但所選專業為“長期關注的理想”一項僅占29%。絕大部分同學認為制約自己學習的因素是自我約束力差和目標不明確,只有22%的新生會制訂詳細的學習計劃,在“我能干”和“我想干”之間存在明顯偏差。

(三)認知與情感沖突

情感和認知是人們行為的兩個基本過程,一般認為,認知與情感的統一有助于正確認識事物的全貌并促進決策的實施。但在對新生職業生涯規劃的認知調查中發現,新生的認知與情感存在沖突,不能在問題抉擇中達成一致。

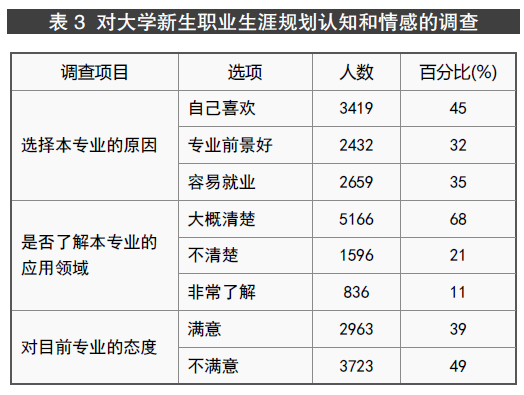

調查數據顯示(見表3),新生在選擇專業時以自己的喜好為主,其次是專業的就業前景,但是部分新生的專業認知受他人影響很大,大部分新生對所選專業的應用領域只是大概清楚,許多新生根據專業前景選擇專業,但最后卻認為前景一般,出現了一定的專業認知模糊問題,體現出新生在認知與情感方面存在沖突。

三、提升大學新生職業生涯規劃能力的途徑

在我國以往的教育體系中,義務教育和高中教育階段對職業生涯規劃教育的重視度并不高,學生沒有將多年的學習經歷同職業生涯規劃結合起來,甚至有人認為升入大學便意味著“自由”,這種錯誤的觀點混淆了部分學生的認知,干擾了新生對大學生活的正確認識。新生入學教育是一項系統工程,是實現“全員育人、全程育人、全方位育人”的重要一環。為使新生有效了解所學專業的基本概況和發展前景,在新生被錄取后至報到前及入學報到后相當長一段時間的入學教育過程中,學校應積極開展職業生涯規劃教育活動,從認知、情感和行為三個角度向新生詳細介紹專業的主修內容和就業前景,以專業的實際就業數據和求職案例幫助新生分析專業的應用領域和面對的職場環境。

(一)認知引導:深化新生對職業生涯的自我探索

職業探索是指個體在一定態度和認知的引導下,通過對自我和環境進行探索,形成探索技能,明確職業生涯目標,并努力奮斗,推動自我發展。對于新生而言,如果大學只能做一件事,那應該是“找自己”。大學階段是學生探索自我興趣、培養專業特長、提高認知能力的關鍵時期,是深入挖掘自身優勢、剖析內在品格的重要節點,引導大學新生深化對職業生涯的自我探索,能幫助新生進行全面的自我分析,建立客觀的自我認知,清晰自己的定位,明確理想與現實之間的差距,更好地了解自己、接受自己、悅納自己。同時,從大一開始,學校應指導新生強化對職業生涯規劃的認知,指導他們認識自我特征,了解職業興趣,從而根據自身和現實條件制定科學合理的職業規劃,將規劃細化到一個個切實可操作的短期目標中,并付諸行動。

(二)情感引領:增強新生的職業價值認同

所謂“職業認同”,是指一個人在內心里認為其所從事的職業有價值、有意義,并能夠從中找到樂趣。職業認同是個體與環境的持續相互作用。在增強新生職業價值認同方面,黨建引領發揮著獨特且重要的作用。高校黨建工作是新時期黨的建設新的偉大工程的重要組成部分,肩負著培養擔當民族復興大任的時代新人的任務。學校應以黨建工作為抓手,引領學生做好職業生涯規劃,幫助大學生明確人生奮斗目標,引導他們認清主觀選擇與客觀需求、個人與集體之間的辯證關系,在服務社會的過程中實現自己的價值,為國家和社會作貢獻,努力成為國家需要的合格人才。正所謂“最了解學生的還是學生自己”,通過發揮優秀黨員的先鋒模范作用,以經驗分享或學習交流座談會等形式,開展主題分享和課程答疑等活動,幫助他們樹立正確的價值觀和就業觀,堅定理想信念,明確奮斗目標。

(三)行為引航:提升新生職業生涯規劃能力

職業生涯能力的培養是一個長期的過程,社會的快速發展和知識的不斷更新使得職業環境頻繁變化,為使新生更好適應社會變化,提高生涯規劃能力,學校應鼓勵新生了解“雙創”競賽和職業規劃大賽等大型賽事,讓學生通過參與競賽了解創業、就業的方法和過程,認識不同職業發展的市場形勢和競爭力度,明確就業求職應具備的核心能力。項目答辯和觀摩項目路演的經歷有助于新生明晰職業規劃和自我定位。同時,應鼓勵新生將理論運用于實際,通過校內組織招新、模擬企業招聘和參與實訓實習等方式樹立正確的職業生涯規劃理念,在實踐中提高自我認知和自我評估能力。通過能力的增強提高新生的獲得感和成就感,使其能夠制定更加合理完善的職業生涯規劃。

目前,社會的飛速發展使大學生的職業選擇和發展路徑呈現出不確定、不穩定、復雜、模糊等特征,對新生進行職業生涯規劃教育顯得尤為重要。通過對新生的認知引導、情感引領和行為引航,能夠提高新生對職業生涯規劃的認知能力,使新生在知情意行上達成一致,從而制定出科學合理的職業生涯規劃以指引未來的大學生活和就業選擇。

本文系長江大學2022年度思想政治教育研究專項(重大項目)(項目號:2022cxya03)研究成果;長江大學第四批基層黨建品牌項目創建成果;長江大學“時代新人鑄魂工程專項支持計劃”資助階段性成果。

作者單位:長江大學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載