高考綜合改革背景下普通高校本科招生“院校專業組”模式設計初探

作者:王 寧 王志東

發布時間:2024-12-12 08:53:30 來源:陜西教育·高教

[摘 要]2014年以來,29個省份分五批啟動了高考綜合改革,為適應“改進投檔錄取模式,推進并完善平行志愿投檔方式,增加高校和學生的雙向選擇機會”的要求,招生錄取制度設計上“專業+院校”模式、“院校專業組”模式被創新性提出,其中“院校專業組”模式被廣泛采用。本文分析了當前各類志愿填報和投檔模式的異同,“院校專業組”投檔模式存在的問題及成因,初探“院校專業組”設計思路和方向的同時,為考生升學規劃和志愿填報提供參考。

[關鍵詞]高考綜合改革 本科招生 院校專業組

引 言

2014年,國務院印發《關于深化考試招生制度改革的實施意見》,啟動了恢復高考以來最全面、最系統、最深刻的一次考試招生制度改革。2014年以來,29個省份分五批啟動了高考綜合改革,形成了分類考試、綜合評價、多元錄取的考試招生模式,健全了促進公平、科學選才、監督有力的體制機制,中國特色現代教育考試招生制度基本建立。為適應高考綜合改革“改進投檔錄取模式,推進并完善平行志愿投檔方式,增加高校和學生的雙向選擇機會”的要求,招生錄取制度設計上“專業+院校”模式、“院校專業組”模式被創新性提出,其中“院校專業組”模式被廣泛采用。各省份為何青睞“院校專業組”模式?高校當前如何設置“院校專業組”,未來的趨勢和變化如何?“院校專業組”模式對考生選擇以及對高校招生及學科專業建設產生哪些影響?鑒于此,本文對“院校專業組”模式進行闡釋和研究,以期為院校專業組設置提供思路和方向,也為考生職業規劃和志愿填報提供前置參考。

院校專業組模式的由來以及與其他模式的區別

“院校專業組”投檔錄取模式和“專業+院校”投檔錄取模式均可視為自2008年開始試行的“院校+專業”平行志愿投檔錄取模式的衍生,進一步降低了考生志愿填報的風險。

1.“院校專業組”投檔錄取模式的基本概念和邏輯

2017年首批高考綜合改革省份(浙江和上海)落地,上海率先實施“院校專業組+專業(類)”志愿填報模式,院校專業組由院校根據不同專業(含專業或專業類)的科目要求和人才培養需要設置,是本科志愿填報與投檔錄取的基本單位。一所院校可設置一個或多個院校專業組,每個院校專業組內可包含數量不等的專業。同一院校專業組內各專業的科目要求須相同。同一院校科目要求相同的專業可分設在不同的院校專業組中。上海市本科普通批次設置24個平行志愿,每個院校專業組志愿內設4個專業(類)志愿,設是否服從專業調劑表態欄。

2.“院校專業組模式”省份

繼上海之后,第二批綜合改革(2020年落地)四個省份中,北京、天津、海南三省市實行“院校專業組”投檔模式。第三批綜合改革(2021年落地)八個省份中,廣東、湖南、湖北、福建、江蘇五省實行“院校專業組”投檔模式。第四批綜合改革(2024年落地)七個省份中,安徽、黑龍江、吉林、江西、廣西、甘肅六省區實行“院校專業組”投檔模式。第五批綜合改革(2025年落地)8個省份中,陜西、河南、四川、寧夏、山西、云南六省區明確實行“院校專業組”投檔模式,普通批次可填報專業組的數量從24至50個不等。

3.“院校專業組”與其他投檔錄取模式的異同

目前,本專科普通類批次平行志愿填報模式主要有“院校+專業”模式、“院校專業組”模式和“專業+院校”模式,三者既有關聯又有區別。

(1)三種投檔錄取模式的相同點

均遵循執行平行志愿“分數優先、遵循志愿、一輪投檔”的原則。2008年安徽、湖南、江蘇、遼寧、上海與浙江6省區開展平行志愿投檔錄取模式的試點,與“梯度志愿”相比,實行平行志愿投檔錄取模式,有效降低了考生志愿填報風險,試點改革取得成功后,其余省份陸續跟進,31個省份普通類批次均已執行平行志愿投檔錄取模式。平行志愿投檔前,高校會與省級招生考試機構進行1-3次不等的“信息交互”,開展生源預測和協商,最終提出原則上不超過1∶1.05的投檔比例,促進了高校與考生的雙向選擇,有效降低了考生被退檔的風險。

(2)三種投檔錄取模式之間的差異

一是“院校+專業”模式存在較為明顯的缺點,即對以“專業選擇”為導向的考生不是很友好,存在被“調劑專業”的風險。為增加錄取機會,降低被退檔的風險,考生大多會選擇服從“專業調劑”,但可能會出現某名考生檔案投至高校后,為其分配專業時,該考生所填報專業均已錄滿的情況,若該考生服從“專業調劑”,則會被調劑到未錄取滿的專業。專業調劑生或因錄取專業與所填報專業差異超出心理預期而放棄就讀的同時造成高等教育資源、中學教育資源的浪費,也為考生家庭帶來額外負擔;抑或進入大學后,從內心里不認同調劑錄取的專業,再加上學習方法、教學進度與中學階段的不同,導致缺乏自信,產生焦慮情緒,學習動機將受到很大的影響。

二是“專業(類)+院校”模式是以“1個專業(類)+某院校”為志愿填報與投檔錄取的基本單位。截至2023年,浙江、山東、遼寧、重慶、河北等五省市執行此模式,該模式凸顯專業優先的理念,以尊重考生需求為導向,在符合專業(類)選考科目要求的原則下,可選擇“同一專業+不同院校”,也可選擇“不同專業+同一院校”,還可以選擇“任意專業+任意院校”的組合。“專業+院校”模式直接投檔到專業,最顯著的優點是不存在“專業調劑”,很好滿足了考生對專業指向需求,有效降低了因錄取專業不滿意而放棄入學的考生數,使高校報到率得到有效提升。在招生錄取實踐過程中發現,“專業(類)+院校”模式拉大了同一所院校不同專業(類)的錄取分差,同一高校不同專業的最低投檔位次差甚至可達100000以上,分差可達100分以上,對冷門專業的生源質量和入校后的人才培養產生不利影響;錄取批次的合并也使部分高校失去“批次保護”“分數段保護”,原“公辦一批本科”院校冷門專業錄取分數被原“二本”“三本”院校熱門專業超過已屬正常。

三是“院校專業組”投檔錄取模式是對“院校+專業(類)”投檔錄取模式的改進與優化。一般情況下,高校設置專業組時,因選考科目限制,專業組內專業(類)的數量較改革前有所減少,一定程度上提高了考生對專業選擇上的滿意度,也在一定程度上也降低了專業調劑和退檔的可能性,但考生依然存在“被調劑專業”的風險。

當前“院校專業組”設置方式及存在問題

1.“院校專業組”設置的幾種方式

截至2023年,14個已落地實施高考綜合改革的省份中,有9省市執行“院校專業組”投檔錄取模式,各高校在“3+3”和“3+1+2”不同選科模式省份的專業組設置不盡相同。即使在同一選科模式下,同一高校在不同省份的專業組設置也可能不同;同一高校在同一省份,不同年份的專業組設置也可能會有變化。各高校對專業組的劃分,主要遵循以下幾個原則:

第一,根據選考科目要求設置,為“限制性”原則,即選考科目要求不同的專業須分設專業組;第二,按不同辦學地點設置,高校可根據辦學地點(校區)的不同,設置不同的專業組;第三,按學費設置,例如“中外合作辦學”等高收費專業,雖與普通類專業選考科目要求一致,但仍會單設專業組;第四,按不同培養要求設置,例如按修業年限的不同、本研一體(5+3)、本碩分流培養等;第五,按學科門類、學院、專業類、體檢受限類別等細分專業組設置,以此原則設計,考生不會因選擇服從專業調劑而被錄取到差異較大專業。“3+3”模式選科組合數為20(浙江省35),“3+1+2”模式選科組合數為12,選科組合數的不同體現在第一二批綜合改革省份的專業組數量整體大于后續改革省份,專業組的劃分也較為細化。

2.現階段(2023年前)專業組設置存在的問題

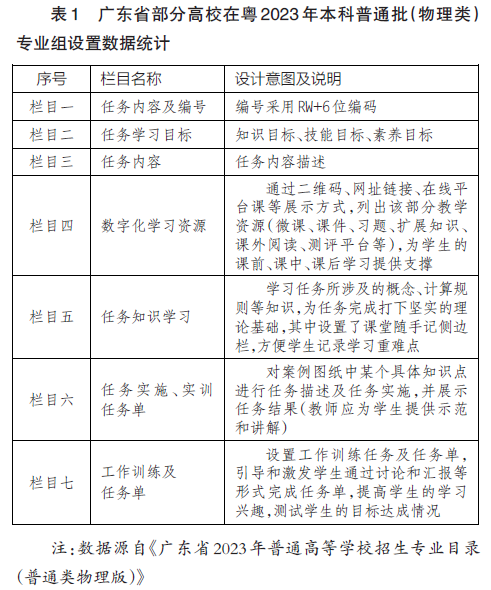

正因“院校專業組”模式兼具靈活性和兼容性,各高校間對“院校專業組”的設置存在差異,考生志愿填報時也會產生疑惑,社會各界也發出了不同聲音,甚至產生諸多“質疑”。表1選取部分在粵招生的廣東省院校本科普通批物理類(招生計劃均超過2000人),對其專業組和招生計劃進行統計分析。

注:數據源自《廣東省2023年普通高等學校招生專業目錄(普通類物理版)》

從表1可見,廣東工業大學、深圳大學、中山大學等高校,專業組中最大專業數量不超過10個,且專業組內均為相關相近專業(亦含專業名稱相同,備注為“卓越班”“創新班”的專業),考生可根據學科特長和專業興趣、職業規劃,結合自身身體狀況,大膽選擇專業組內專業進行填報,進檔后被調劑的可能性很小,即使被調劑,錄取專業也可接受。汕頭大學、廣州理工學院兩所院校,專業組數量很少,專業組內專業數量達30個以上,招生計劃量也超過1500人,新聞學、漢語言文學、泰語、計算機科學與技術等專業設置于同一專業組內,考生可能被調劑錄取到與自身預期差異巨大的專業,此舉可能會嚇退相當一部分考生,放棄填報該組任何專業志愿。另外,從歷年錄取結果看,若專業組內計劃數量過大,也會拉低該組最低投檔分數線,對整體生源質量或有不利影響。

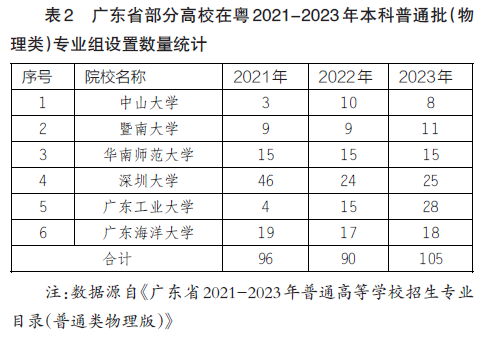

廣東省高考綜合改革實施方案于2019年出臺,2021年落地實施,表2選取部分在粵招生的廣東省本科院校,對其3年來設置的專業組數量(普通批物理類)進行統計分析。

從表2可見,綜合改革落地三年來,以上六所高校專業組數量整體有所增加,其中中山大學、廣東工業大學提升幅度很大,將專業組細分,積極迎合考生需求,切實解決考生和家長關心的焦點問題,進一步保障了考生選擇權。

2024年以后“院校專業組”設置方式的預測

高考綜合改革啟動后,學生選科時“趨易避難”現象較為突出,導致選考物理、化學科目考生數量較少,與國家、社會、高校對人才需求方向產生偏差。部分高校為保證生源數量,設置選考科目要求時過于“寬松”,對高校“理工農醫類”專業人才培養產生不利影響。為解決以上問題,2021年,教育部印發《普通高校本科招生專業選考科目要求指引(通用版)》,統一了“3+3”選考模式和“3+1+2”選考模式對專業選考科目的要求,也解決了同一專業在不同模式省份選考科目不一致的問題。

可以預計,類似改革之前高考文理分科“投檔到校”式的院校專業組劃分,即直接按選科要求“一刀切”式劃分專業組的院校,將占相當一部分的比例;當然,部分院校也會將選考科目相同、特征相近的專業優化細分為多個專業組,甚至采用將每個招生專業(類)設置為一個專業組,即直接投檔到專業的“專業+院校”模式。

在“院校專業組”投檔錄取模式下對考生、家長及學校的建議

科目設置是高考改革的核心部分,為提高人才培養質量、促進社會公平,各高校應科學合理提出各專業選考科目要求。高考改革后,在拓寬學生對考試科目的自由選擇空間的同時,也增加了學生選科決策的難度,高中、高校應從專業要求、未來發展方向、學生興趣愛好及特長等方面出發,對學生進行系統科學的選科指導。學生要加強與父母、老師的溝通與交流,對自我形成更加完整的認識,認真聽取家長和老師的建議,避免任性或從眾心理,把握住選科的正確方向,考生和家長應關注目標院校專業組設置原則,有疑惑時及時向高校招生辦咨詢。各高校應加強與中學的對接與協同,組織學者、專家進入中學課堂,開展“專業先導課”“專業前置課”“職業規劃與就業指導”“志愿填報指導”等咨詢服務,同時,各高校招生辦也應在本校招生網站、微信平臺等官方途徑及時發布“專業組設置”信息,通過在線咨詢、電話咨詢、直播宣講等方式進行解讀,為考生及家長提供多渠道公共服務。

高校如何在“院校專業組”模式下開展招生工作

因社會需求、考生選擇和預期、就業前景等差異,專業自然有冷熱之分,體現在考生報考熱度、錄取分數高低的不同。不論是傳統高考還是新高考,專業間均有上述差異,高考綜合改革賦予考生更多的選擇權已取得社會公認,考生在考試科目選擇、專業志愿選擇中有更多自由和余地,因此,錄取分數的差異或將持續放大。反觀高校招生部門,在原有框架下,只能依據高考成績、在極為有限的投檔比例內依照招生章程中公布的錄取原則錄取考生,而招生計劃完成率、錄取分數是否提高是高校招生部門工作業績考核的重要指標,高校招生部門均為此深感焦慮,在激烈的生源競爭中急需尋找合適辦法予以應對,筆者認為,高校可從以下幾個方面進行探索。

1.明確專業定位,正視差異差距,加強專業內涵建設

隨著高考綜合改革進程的逐步推進,各高校愈加意識到專業建設的重要性,但仍有很多高校未推動配套改革,大多數專任教師認為招生與其關系不大。面對各不同專業間的多維度差異,高校應予以正視,著力加強專業內涵建設。2023年4月,《普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案》提出,到2025年優化調整高校20%左右學科專業布點,新設一批適應新技術、新產業、新業態、新模式的學科專業,淘汰不適應經濟社會發展的學科專業,使高等教育學科專業結構更協調、特色更彰顯、優化調整機制更完善。學校學科專業建設應當主動對接產業結構的變革趨勢,探索專業體系建設的新機制及專業調整優化改革新路徑,在供給側結構性改革中勇挑大任,做強優勢學科專業,形成人才培養高地,做優特色學科專業,實現分類發展、特色發展,實施學科專業動態調整,走好特色內涵發展之路。

2.科學設置專業組,尋求“最優解”

高校招生部門應開展廣泛調研,征集生源中學師生、考生家長、校內培養單位、就業指導部門、學術決策機構等部門意見建議,綜合學校辦學定位、目標生源范圍、學科專業建設、人才培養及就業等因素,優化相同選考科目要求的專業組設置。科學設計適合本校的“院校專業組”,盡量避免出現組內差異較大、計劃量較大的“巨型專業組”,在降低調劑率,提升考生錄取專業滿意度、提升學校錄取生源質量、有利于人才培養需求間達到相對平衡,設計推導出適合本校的“院校專業組”最優解。

3.以專業為核心,做好招生咨詢服務

當前很多所謂“小眾專業”“冷門專業”,不乏各高校優勢與特色專業,并不是因為人才培養質量不好,也不是因為就業升學前景不佳,而是考生及社會的認知有限,導致報考熱度較低,錄取分數相對較低,高校應充分承擔其社會服務職能,面向廣大考生群體,發揮高校人才、學科優勢,積極開展招生宣傳服務工作。高校要堅持全員招生的思想,發動全校各類教職員工參與進來,建設一支集教師、學生、校友為一體的專業化招生宣傳團隊,多維度,多形式提升招生宣傳服務質量;發揮專業教師優勢,凝練學科特色,提升考生對各專業的認知與認可程度,為其點亮專業前景。

參考文獻:

[1]國務院關于考試招生制度改革情況的報告[EB/OL].(2023-10-24).http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202310/t20231024_432553.html.

[2]上海市2017年普通高等學校招生志愿填報與投檔錄取實施辦法[EB/OL].(2017-3-17).https://edu.sh.gov.cn/xwzx_bsxw/20170317/0015-xw_91759.html.

[3]紀曉明,張福珍. -專業調劑生學習動機與適應性關系研究[J],調研與評估,2011(2):59-61.

[4]鄭若玲,龐穎.高考綜合改革系統性的基本要義、實踐審思與完善路徑[J],高等教育研究,2020(3):18-26.

[5]禹薇,胡中鋒.高考選科影響因素的特征變量研究[J],中國考試,2022(5):45-53.

(王寧、王志東:陜西科技大學招生工作辦公室)

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載